数検は比較的合格率が高い検定ですが、それでも不合格になってしまうことはあります。

うちの子は数年間受験してきましたが、試験日によっては、受験者全体で合格率がだいぶ低いときもありました。

そんなこともあるので、まずは返却された問題、そして後日送られてくる検定結果をよくみてあげてください。

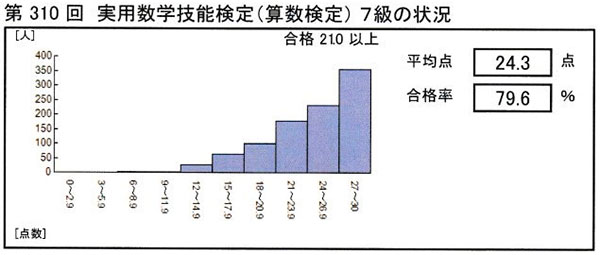

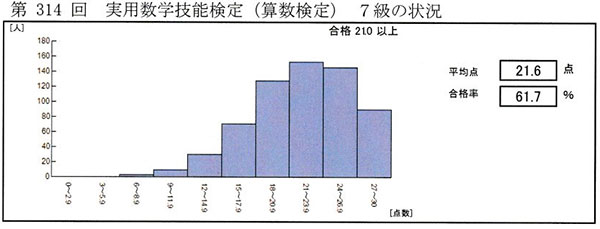

試験日による合格率の違いについては、ちょっと下↓に実際の合格率のデータ画像を貼り付けてあります。

不合格だったからこそお子さんが実感できることもあります。コツコツ行うことの大切さ、苦手な単元を放置してはいけないこと、1点の重みなど。その実感を少しでも次に活かすことができれば、不合格だって今後の糧になります。

不合格の理由を分析!

うちの子供は、合格率が80%ほどの回に不合格だったことがありました。

残念ながらお子さんが合格点に届かなかったときは、その理由を分析しましょう。

たいていはこういった理由におさまると思います。

- 問題が難しく、合格率も低い回だった

- 習熟度が足りない

- 緊張からのケアレスミス

- 解答の記入方法など、予行演習で防げたミス

① 問題が難しく、合格率も低い回だった

運悪く難しい回で不合格だったのかもしれません。

子供が持ち帰ってきた答案の採点をしていると、今回は歯ごたえのある問題があったなというときもあれば、逆に簡単な問題が多かったなというときもあります。

たとえば、これは試験後に送られてくる個別成績表の抜粋ですが、同じ年に行われた算数検定7級の結果です。

第310回と第314回では、合格率に約20%近い差があります。

日本数学検定協会のホームページに掲載されている、検定に関する各種データでは、7級の合格率は毎年およそ80%ほどですが、このように合格率が2割ほど低いときもあります。

第314回で惜しくも受からなかったお子さんも、第310回に受けていれば受かっていたかもしれませんね

② 習熟度が足りない

例えば、過去問や予想問題を繰り返し行うことは、試験対策として非常に有効ですが、問題によっては本番のテストよりも難易度が低かったり、逆に高すぎるものがあります。

難易度が高すぎる問題を時間をかけて1回行うよりも、適した難易度の問題を複数回行うほうが、検定に出題される問題に関しては習熟度が上がると思います。

うちの子が使っていたテキストや問題集のレビューをご紹介をしています。ご参考にしてください。

最初から難しい過去問で勉強を始めてしまうと、よほどできるお子さんでないと、教えるほうも辛いんじゃないかと思います。

私は難しい問題は少しづつ教えていきましたが、それでもけっこう辛かったです。

③ 緊張からの色々なミス

たとえ本番の問題が普段と同じような難易度であったとしても、慣れない会場の緊張では、こういったミスが起きやすくなります。

自宅で勉強していると、時間のかねあいもあり、見直しをさせずにそのまま採点することが多くなります。

本番の試験では見直しをするようにと言っておいても、忘れてしまったり集中力が続かなくなって、きちんと見直しができないことがあります。見直しを忘れず行うよう、試験の直前まで繰り返し言ってあげましょう。

過去問でも出たことがないようなパターンの問題が出たときに、その問題にかかりっきりになってしまって、見直しはおろか他の問題にも手が回らなくなってしまうことがあります。

時間がかかりそうなときは、飛ばしてしまうよう伝えてもよいでしょう。

1問に時間をかけるよりも、見直しをして3問のケアレスミスを見つけることのほうが合格点に近づきます。

しかし、あらかじめそのように言っておいても、うちの子は、本番の緊張のせいか、問題を飛ばすことを忘れてしまい、見直しができないほど1問に時間をかけてしまったことがありました。

本番の試験では緊張のせいで普段はしないようなケアレスミスを連発してしまうことがあります。

本番では、計算問題だけでも見直しをさせてください。

できれば普段から見直しをする癖をつけておけば安心です

④ 予行演習をしなかった

初めての受験で勝手が分からずに、回答用紙に答えを記入しなかった、回答がずれていたなどの、ハプニング的な理由での不合格です。

何度か受験会場へ付き添いで行っていますが、実際にこうしたお子さんがいましたので、不合格のうち一定数はこうした理由であるものと思います。

別の記事へまとめてあります

幼いお子さんは、試験の本番で思わぬハプニングを起こすことがあります。 特に算数検定の受験が初めてというお子さんには、コンビニで販売されている過去問を事前にやらせてあげることをおすすめいたします。 1回分の過去問が300円(11級[…]

落ちたらすぐに再受験!?

試験までは最短で一か月半

すぐに検定を申し込んだとしても、次回の受験までは最短で1か月半あります。

言葉を変えれば、1か月半の準備期間があるということです。

習熟度が足りずに落ちてしまったのであっても、1か月半あればだいぶ習熟度を上げることができます。また、緊張して実力が発揮できなかったお子さんは、2回・3回とどんどん受験して受験回数を重ね、見知らぬ場所での試験に慣れていくほかありません。

テスト後はすぐに自己採点を行って、合格点に達していないようなら、すぐに次のテストの申し込みをしてしまっても良いでしょう。

たとえもしまた問題の難易度が高くとも、同じミスを繰り返さなければ、次こそはきっと受かるでしょう。次もダメだったならまたその次です。

少しでも早く再受験したいとき

数検の受験方法には、個人受験、団体受験、そして提携会場受験というものがあります。

個人受験は日本数学検定協会へ申込をするもので、団体受験は学校や学習塾などで行われる該当の団体に所属する生徒さんを対象としているものです。

そして、提携会場受験は数学検定協会と提携した機関が試験会場を用意するものです。

個人受験は毎年4月・6月(または7月)・10月(または11月)と、年に3回行われています。

例えば2019年の最後の個人受験は10月ですが、その次の個人受験は2020年の4月です。これですと、だいぶ日数が空いてしまいます。

次の個人受験までの日数が長すぎる、できるだけ早く再受験をしたいというときは、「提携会場受験」がおすすめです。

提携会場受験は個人受験よりも頻繁に行われています。

近い日付で最寄りの会場の試験がないか、探してみるとよいでしょう。

受験申込の締め切りは受験日のおよそ1か月半前までなので、最短で一月半先には再び受験をすることが可能です。

以前は、外部受験者受け入れ制度というものがあり、塾などが行う団体受験の中でも、外部からの生徒を受け入れてくれる会場で受験ができる制度がありました。これは毎月のように受験する機会をもてる制度でしたが、2019年3月をもって外部受験者受け入れ制度は廃止されました。

まとめ

残念ながら数検の試験に落ちてしまったときは、落ちた理由を分析してあげましょう。

習熟度が足りないのか、問題の難易度が高かったのか、緊張してしまったのか。

そして、分析結果によっては、すぐに次の受験の申し込みをしましょう。提携会場受験なら、個人受験よりも頻繁に行われています。

常勝も嬉しいですが、不合格から学べることもあります。コツコツ行うことの大切さや、分からない問題を放置してはいけないこと、1点の重みなど、不合格だったからこそ実感できることもあります。