指差ししながら教える、すい体の体積と円すいの表面積のプリント

うちの子供は、図形が得意とも不得意ともいえないような感じです。

基本的なことはわかるけど、少しひねった問題はヒントがないとダメという感じです。

ただ、この基本的なことをしっかりと覚えてもらわないことには、ひねった問題の解説をいくら読んでも分からず、なんとなくわかったような感じで通り過ぎてしまい、いつまでたっても問題に慣れていきませんでした。

そうしたことから、すい体の体積と円すいの表面積については、基本的なことは1回で覚えてもらおうと、カラフルな絵と優しい言葉を使った、指差ししながら教えればすぐに覚えられるようなプリントを作りました。

後半でプリントの解説もしてますので、お子さんに教える前に一読していただければ、ポイントが分かりやすいかと思います。

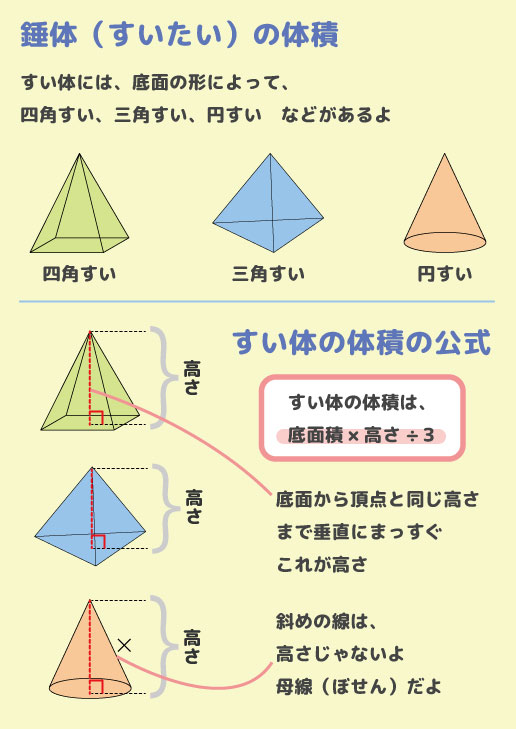

すい体の体積

すい体の体積ですが、体積の単元自体は小学5年生の算数から始まり、6年生では円柱や角柱の体積を学習しています。

そして中学1年生になると、円柱や角柱から少し発展した、この「すい体」という立体について学習します。

すい体とは、ピラミッドや工事現場のコーンのように、上がとがっている立体のことで、すい体は、その底面のかたちによって、四角すい、三角すい、円すいなどと呼ばれますが、どのすい体の体積も、計算方法は同じです。

すい体の体積の求め方は、6年生で学習した柱体の体積の求め方とほとんど同じです。その柱体の体積の計算方法に、「÷3」が追加されるだけですので、公式を覚えるのもとても簡単です。

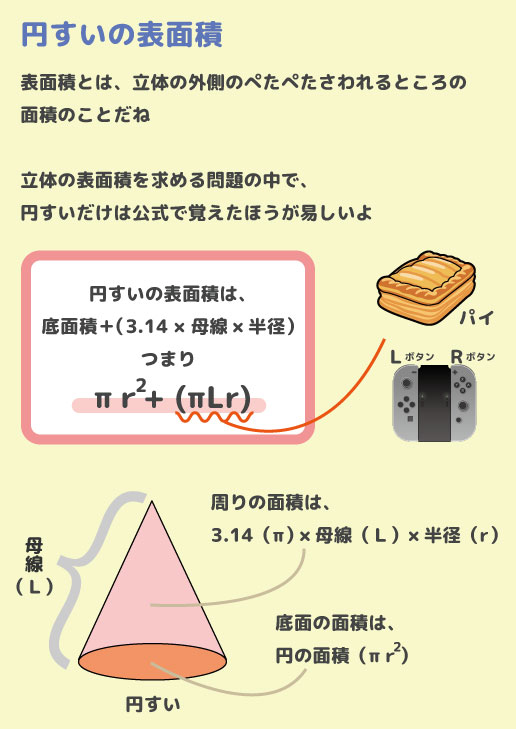

円すいの表面積

中学1年生は円すいの表面積を学習します。その他のすい体の表面積はまだ出てきません。

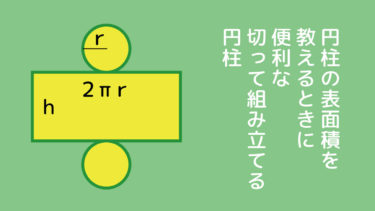

円すいの表面積の求め方は、中学1年生で学習する、円柱の表面積の求め方と考え方は似ています。

円柱の表面積は、上下の円の面積と周りの面積を足して求めます。

こちらの記事でご紹介しています

円柱の表面積は展開図をイメージするところから うちの子供の場合、円柱の表面積について初めにさらっと教えても、いまいちピンとこないようでした。 どうやら表面積を計算する際にイメージする円柱の展開図について、組み立[…]

円すいの表面積も、円柱の表面積と同じように、底面の円の面積と周りの面積を足すという方法で計算することができます。

底面の円の面積の公式が\(πr^2\)であるということは、お子さんもすぐに思い出せると思います。それでは、円すいの周りの面積はどうでしょうか。

実は周りの面積は、\(πLr\)で計算することができます。

\(L\)とは母線のことです、下の図に分かりやすく記載されています。

これらの円と側面の面積の式をまとめると冒頭の式になります。

円すいの表面積は、この公式のほかに、\(πr(r+L)\)のかたちでもよく紹介されています。この公式、展開すればお分かりいただけると思いますが、冒頭でご紹介した公式と同じ式を表しています。

先にご紹介した公式のほうが、「底面積+周りの面積」というシンプルで、円柱の表面積と同じような、足し算の考え方で説明ができるので、小さなお子さんにも覚えやすいのではないかと思います。

まとめ

すい体の体積や円すいの表面積は、数学検定5級の頻出問題です。

難しい内容では全くありませんので、間違いなく点数をとれるようにしておきたいところです。

公式が完全に頭に入る前に、時間がたって忘れてしまったり、試験会場で緊張してド忘れしてしまいそうなのが、円すいの周りの面積のπLrです。

うちの子供は当初、円周の公式の2πrとこんがらがってしまうことがありました。

なんとかならないかと、図にあるような「パイ」と「LRボタン」と語呂合わせをして、万が一にド忘れしてしまっても、落ち着いて絵を思い出せば、公式も思い出せるようにしました。

お子さんがお1人でもテスト中に公式を思い出してくれれば、とても嬉しいです。