数検の小学生相当の級は11級から6級までです。

30点満点のうち、21点以上が合格です。これまで何年も受験してきましたが、試験の難易度が高かったときも、合格点の引き下げがあったことはありません。

うちの子の場合、小学2年生の中頃から算数の自宅学習を始め、学年相当の10級から受験していき、1年3か月後の小学3年生が終わる頃には6級まで合格することができました。

数検は基本がしっかり身についていれば合格することは難しくないといわれます。全体に合格率も高いため、それほど難しくないと思われるかもしれません。

しかし、計算塾で何学年も先に進んでいるお子さんでも、数検の問題に慣れていないと不合格になってしまうことがあります。

数検は計算問題だけでなく、文章題も多く含まれています。計算技能はもちろんですが、本当の意味で各単元の内容を理解していないと、文章題は解くことが難しいでしょう。

10級から6級までの主だったつまづきポイントや合格のポイントを思い出しながらまとめてみました。ぜひお子様の合格にお役立てください。

比較的簡単だった!? 算数検定6級

7級の文章題にとても苦戦したうちの子供は6級はすんなりパスしました。

6級の内容は、7級にちょい足しされる単元も多いため、7級でだいぶ苦労した分、6級の各単元の理解は早かったです。

数検は、受験する回によって全体の合格率が大きく変わるほど難易度が異なることがあるので、たまたま運が良かっただけともいえますが、7級の苦労がうそのように拍子ぬけするほど簡単に受かりました。

算数検定としては、この6級が最後の級となり、これより上の級からは、いよいよ数学検定となります。

算数検定6級は、小学校6年生程度の試験内容です。

試験内容は、6年生の範囲から45%、5年生の範囲から45%、そして特有問題が10%です。

7級でだいぶ苦労したせいか、6級は7級ほど教えるのに苦労した内容はありませんでしたが、過去問集は数種類を日替わりで毎日行いました。

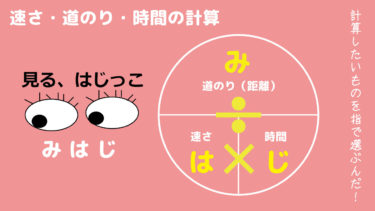

6級では、「速さ、時間、距離」の単元が出ましたが、計算方法は下のようなイメージ図で覚えてもらえれば簡単です。すでに7級でも似たような計算のイメージ図で「割合」を学習していますので、「割合」の単元がスラスラできるようになっていれば、問題ないでしょう。

また、単位の変換では新たに立方が加わりますが、こちらも7級までの平方の単位の変換が理解できていれば大丈夫でしょう。

速さ、時間、距離の計算のイメージにはこちらのプリントを使いました。

速さ・時間・距離の計算|簡単な覚え方 うちの子供の場合、計算方法を覚えることは、イメージ図の助けもあってそれほどは苦労しませんでした。 この単元より以前に、割合の単元でだいぶ苦労して、似たような計算のイメージ図を活用できるようになっ[…]

テキストのレビュー

中学受験のために算数検定6級を受けられるお子さんは多くいらっしゃるでしょう。 中学受験の算数と違い、数検の問題は素直で、基礎がしっかりできていれば大丈夫、とよくいわれますが、受験の回によっては平均8割の合格率のはずが、6割程度に落ち込[…]

文章題の難所「割合」が出る算数検定7級

算数検定7級は、小学校5年生程度の内容です。

7級の試験内容は、5年生の範囲から45%、4年生の範囲から45%、そして特有問題が10%です。

うちの子は10級、9級、8級、と順調に進んできて、7級で一度つまづきました。先取り学習をして受けた7級でしたが、合格率が全体で80%ほどの回のときに、不合格でした。

7級は、割合の文章題が、これまでよりも複雑な文章で出題されます。

こういった問題は、解き方もそうですが、文章を読み解いて、問われている内容を理解しないといけません。

7級も計算問題はこれまでと同じように、毎日の演習で速く正確な計算ができるようになっていきます。

しかし、文章題はなかなか苦労しました。割合の計算方法は頭に入っていても、文章題を読んでしっかりと理解するということが難しかったため、式を正確に作ることができず、過去問題の演習では、正答率が大変低かったです。

割合の計算方法は、プリントを作って、イメージで計算方法を頭に入れることができましたが、文章題を読み解く読解能力がなかなか追いついていかなかったようです。ひたすらに過去問を解いて、何を求められているのかが理解できるようになるまで時間がかかりました。

当時は必要性を感じていませんでしたが、先取り学習の幼いお子さんでは、文章題の理解をうながすために、国語の勉強もしておくとよいかもしれません。

計算方法をイメージで覚えるプリントはこちら

割合の問題の解き方の簡単な覚え方 「く・も・わ」は「くらべる数・元になる数・割合」 割合の問題は、算数検定では7級(5年生で習う範囲)で出題されます。 割合は、「くもわ」の図で解法を覚えさせてあげるのが塾などでは定番なようで、学習[…]

テキストのレビュー

算数検定7級は、小学校5年生程度の内容です。 7級からは苦手なお子さんも多そうな、割合の単元が出題されはじめます。 うちの子も割合の文章題には悪戦苦闘していました。 問題文を読み取るのが難しかったようです。 対策とし[…]

およその数は、問われるパターンがある、算数検定8級

算数検定8級は、小学校4年生程度の内容です。

試験内容は、4年生の範囲から45%、3年生の範囲から45%、そして特有問題が10%です。

小学4年生の算数では、割り算や少数、面積や円周などを学習しますが、算数検定ではそれらの問題のほとんどは、計算を正確に行えれば答えることができます。

現役の小学4年生のお子さんはもちろん、数年先の先取り学習をしているお子さんでも、毎日の過去問題の演習をやり続ければ、遅かれ早かれ得意になっていきます。

計算の正確さも速度も、時間経過とともに向上していくことでしょう。

うちの子供が、できるようになるのに思ったよりも時間がかかったのは、およその数、がい数、そして単位でした。

およその数は、聞かれ方に数パターンがあり、どこの位を四捨五入するかに迷ってしまうことがよくありました。

たとえば、上から3桁目を四捨五入して、と言われれば簡単ですが、万の位のがい数で答えなさい、と問われて、万の位を四捨五入してしまうようなことが多かったです。

その他には、単位の問題で、平方メートルから平方キロメートルへの変換やその逆も、簡単そうに見えるのですが、ちょくちょく引っかかっていました。例えば、単にメートルからキロメートルへ変換する1000倍を、平方でも同じようにしてしまうことがたびたびありました。

こういった問題は、過去問の演習だと1回の演習で1問出るかどうかなので、同様の問題ばかりを集中的に行って、なんとなくではなく、しっかりと理解させてあげる必要があります。

テキストのレビュー

うちの子供が、8級の問題で、できるようになるまでに思ったよりも時間がかかったのは、およその数、がい数、そして単位でした。 およその数は、聞かれ方に数パターンがあり、どこの位を四捨五入するかに迷ってしまうことがよくありました。 た[…]

つまづきポイントは量り!?9級

算数検定9級は、小学校3年生程度の内容です。

テスト内容は、3年生の範囲から45%、2年生の範囲から45%、そして特有問題が10%です。

9級のつまづきポイントはそれほどないように思えますが、量りの絵を見て重量を答える問題は、初見ではなかなか答えられないと思います。家の量りは体重計も料理用も全てデジタルになっていて、なかなか問題に出てくるような量りに触れる機会がありません。簡単な問題ではありますが、何問か集中的にやっておいてあげるとよいでしょう。

9級のテキストは選ぶのに困るほどは出版されていませんが、中には難易度が低い印象のものがあります。

ただ、そういった、難易度が本番の試験よりも低い印象のテキストも、学習を初めたばかりの頃に使用するのはおすすめです。

簡単なものから始めて、自信がついてきたところで本番に近い難易度に移行していくと、少しづつレベルアップしていくことができます。

簡単なテキストなどもこちらでレビューしています

9級のテキストは、選ぶのに困るほどは出版されていませんが、中には難易度が易しい印象のものがあります。 ただ、そういった難易度が本番よりも易しい印象のテキストも、学習を初めたばかりのころや、短時間で勉強を切り上げるとき、ちょっと自信をつ[…]

九九の暗記は時間がかかってあたりまえ! 算数検定10級

算数検定10級は、小学校2年生程度の内容です。

小学2年生程度とはいっても、小1の内容が半分ほど含まれていて、就学前の小さいお子さんが受験している姿もよく見かけます。

テスト内容は、2年生の範囲から45%、1年生の範囲から45%、そして特有問題が10%です。

10級の単元にはかけ算九九が含まれます。

算数の単元には、短時間で教えられるものもありますが、九九はそうはいきません。九九の暗記にはとても時間がかかります。

九九は根気よくたーっぷりの時間をかけて覚えさせてあげてください。たとえ急いで覚えさせ、早く結果を出せたとしても、それが原因で算数を嫌いになってしまっては、今後の算数の学習に良い影響があるとは思えません。

早く覚える子もいるでしょうし、時間がかかる子もいます。

うちの子は九九の暗記には時間がかかりました。九九の暗記を始めた頃、すでに全部を暗記しているお子さんも大勢いました。

ただ、たとえ九九の暗記に時間がかかっても、継続して学習すれば、結果はおのずとついてきます。コツコツ続けた算数の勉強が2年目に入る頃には、九九の覚えが遅かったうちの子は、クラスでも1位2位を争う算数得意っ子に成長していました。算数の授業ではミニ先生と呼ばれて、授業中に他の子へサポートする役をしていました。

10級の問題集は、たいていの書店で取り扱いのある、実用数学技能検定過去問題集がおすすめです。緑の表紙が目印です。

通販で購入するときは、新しいものと古いものが販売されていることもあるので、新しいものからそろえるのがよいでしょう。新しいほうが最近の出題傾向に沿っていると思います。ただ、古いバージョンも良問がそろっているので、実はおすすめです。

テキストのレビュー

算数検定10級は、小学校2年生程度の内容です。 小学2年生程度とはいっても、小1の内容が半分ほど含まれていて、就学前と思われる小さいお子さんが受験している姿も多く見かけます。 うちの子供は、小学2年生のときに、10級から算数検定[…]

受験したことないのですが・・・算数検定11級

実はうちの子供は11級は受けていません。自宅学習と受験を始めたのが小学2年生からで、数検は2年生程度に相当する10級から受け始めました。

10級の受験にも就学前のお子さんがたくさんいらっしゃったので、11級もたくさんのちびっこが受験しているんじゃないかと思います。

算数検定は11級から6級までで、11級は小学1年生程度に相当するとされる内容です。

これより上の級からは、2学年以上の内容から出題されますが、11級に関しては問題の9割が小1の内容で、残りの10%が数検の特有問題です。

11級の学習に関しては、足し算引き算なので、教えるのが難しいということはないと思いますが、時計の見方は慣れるまで集中的にやってあげたほうがよいでしょう。

なんにしても、「算数の勉強が好き!」と言ってくれるくらい、楽しく優しく学習させてあげるのが、今後もおうちでお勉強をする上では大切です。